Nachhaltikeit & Recycling

Nachhaltige Konzepte

In diesem Beitrag präsentieren wir die Konzepte zur Nachhaltigkeit der drei renommierten Anbieter heroal, Schüco und Warema, die für Metallbaubetriebe bei der Umsetzung von Gebäudeprojekten nützlich sind.

Systemlösungen für nachhaltige Gebäude

Heroal setzt sich seit vielen Jahren ambitionierte Ziele, um einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Mit hochwertigen, recyclingfähigen, langlebigen und Cradle-to-Cradle-zertifizierten Produkten für Neubau und Sanierung bis zu energieeffizienten Produktionsprozessen und einer kontinuierlichen Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Als Verarbeiter lassen sich mit den heroal Systemen alle Anforderungen der gängigen Gebäudezertifizierungen erfüllen. Dass die Lösungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus konsequent auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind, bestätigen die Cradle-to-Cradle Certified-Produktzertifizierungen in Silber und teilweise Bronze. Derzeit sind das 36 Fenster-, Tür-, Fassaden-, Hebe-Schiebe- und Brandschutz-Systeme. Die international anerkannte Zertifizierung dient als Nachweisdokument in vielen Green-Building-Standards für Sanierung und Neubau, wie beispielsweise Breeam, DGNB und Leed.

Als Verarbeiter von heroal-Systemen profitiert man von den Zertifizierungen auf vielfältige Weise. Durch den Einsatz der kreislauffähige Produkte tragen Metallbaubetriebe auch zu mehr Nachhaltigkeit bei ihren Bauprojekten bei und können Vorteile wie die Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit der Profilsysteme aktiv in der Kundenansprache nutzen. Die Cradle-to-Cradle Certified-Produkte ermöglichen außerdem die Teilnahme an Ausschreibungen mit allen wesentlichen Zertifizierungssystemen im europäischen Raum.

Auch im Rahmen von Ausschreibungen mit EPD-Anforderungen können Verarbeiter die erforderlichen Nachweise zu nachhaltigem Bauen erbringen. Die Erstellung projektspezifischer Umweltproduktdeklarationen ist für Partner des Unternehmens besonders leicht: Für die Fenster-, Hebe-Schiebetür-, Tür- und Fassaden-Systeme können die EPDs für Rahmenprofile und definierte Baugrößen schnell und einfach im heroal Communicator angefragt werden.

CO2-Kontrolle in allen Lebensphasen

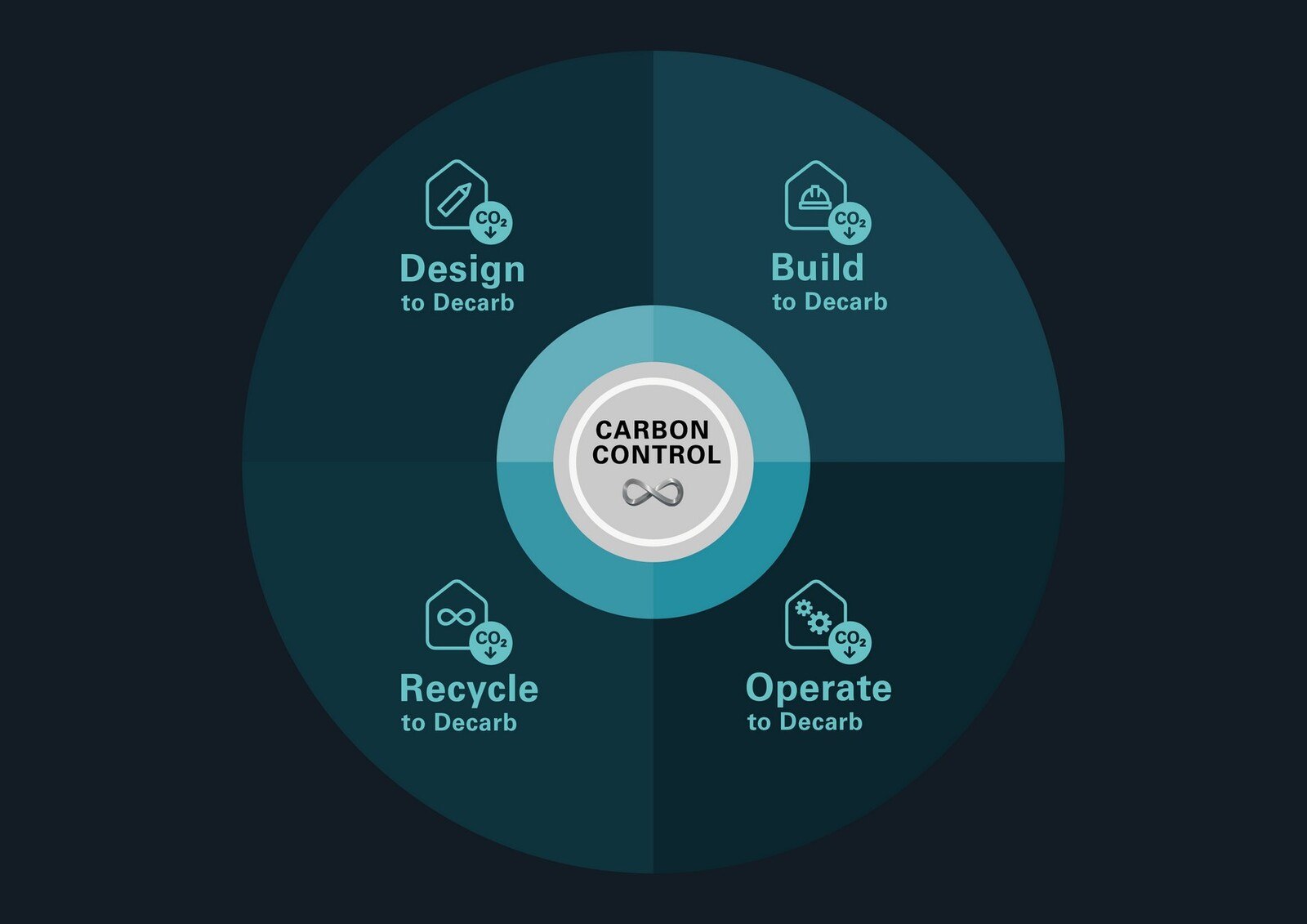

Schüco macht mit Carbon Control die Dekarbonisierung der gesamten Gebäudehülle (Fenster, Türen und Fassade) steuerbar. Mit Beratung, Produkten und Services unterstützt das Unternehmen den Metallbaubetrieb bei der aktiven CO2-Minimierung eines Gebäudes in seinen vier „Lebensphasen“ mit den Modulen:

- Design to Decarb (Planung)

- Build to Decarb (Bau)

- Operate to Decarb (Betrieb)

- Recycle to Decarb (Rückbau)

Mit Design to Decarb setzt Carbon Control bereits in der Planungsphase an, wo die Weichen für die spätere CO2-Bilanz eines Gebäudes gestellt werden. Denn über die Gebäudeform, die Material und Oberflächenwahl, die Elementgrößen und den Einsatz smarter Gebäudetechnologie kann der CO2e-Wert schon in der Planung minimiert werden.

Mit dem Modul Build to Decarb kann der Verarbeiter in der Bauphase den CO2-Fußabdruck des geplanten Bauelements steuern. Mit der Kalkulationssoftware SchüCal lässt sich je nach Produkt- und Materialauswahl fortlaufend der CO2-Fußabdruck als CO2e-Wert berechnen. Die Software hilft auch bei Materialauswahl. Dazu bietet Schüco die drei Aluminiumgüten Standard, Low Carbon (LC) und Ultra Low Carbon (ULC). Wie sich die Verwendung dieser Aluminiumgüten auswirkt lässt sich ebenfalls berechnen.

Bei Operate to Decarb geht es um den CO2-minimierten Betrieb von Gebäuden. Bei Bestandsgebäuden gilt es, vorrangig Einsparpotenziale zu ermitteln, um energetische Verluste bei der Gebäudehülle zu vermeiden. Angefangen mit einer intelligenten Gebäudesteuerung über hochwärmegedämmte Bauelemente bis hin zur Gewinnung von Energie durch bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) leisten smarte Produkte in der Betriebsphase einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion. Mit IoF ID (Internet of Façades) erhält jedes eingebaute Element eine digitale Identität. Mit dieser QR-Plakette wird das Bauteil eindeutig identifiziert, was die Wartung sowie Produktupgrades erleichtert. Das stellt den dauerhaft nachhaltigen Gebäudebetrieb sicher und verlängert auch die Lebensdauer der verbauten Systeme.

Bei Recycle to Decarb steht der geschlossene Wertstoffkreislauf samt Rückbau und Rücknahme im Fokus. Denn für Schüco sind Gebäudehüllen das Rohstofflager der Zukunft. So digitalisiert Schüco IoF ID die Gebäudehülle und liefert auch wichtige Informationen zur Wiederverwendung der Materialien. Es geht bei Recycle to Decarb neben der individuellen Beratung an um eine Material- sowie Produktauswahl mit entsprechenden Zertifizierungen. So erfüllt Schüco etwa mit über 76 Cradle-to-Cradle zertifizierten Aluminiumsystemen die Vorgaben einer Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) im Gebäudesektor und trägt somit zur langfristigen CO2-Einsparung und Ressourcenschonung bei.

Klimaschutz durch Sonnenschutz

Der Sonnenschutzspezialist Warema verfolgt eine sehr ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie. Bis 2030 will das Unternehmen unter anderem die CO2-Emissionen seiner Produkte um 30 Prozent senken. Der Product Carbon Footprint (PCF) der gängigen Warema-Systeme zeigt: Das eingesetzte Aluminium verursacht mit Abstand die meisten CO2-Emissionen. Deshalb setzt Warema genau dort an. Im Jahr 2021 ermittelte das Unternehmen erstmalig seinen gesamten CO2-Fußabdruck mit 260.000 Tonnen CO2-Äquivalenten (CO2e). Bereits 2022 sank dieser Wert um rund elf Prozent auf 232.000 Tonnen CO2e.

Weitere Einsparungen sind das Ziel: So soll bis 2030 der reduzierte Verbrauch fossiler Energie und Strom die Emissionen um weitere 42 Prozent senken. Außerdem sollen die Emissionen entlang der Wertschöpfungskette um mindestens 25 Prozent geringer ausfallen. Gelingen soll das durch eine deutlich gesteigerte Energieeffizienz, den Ausbau erneuerbarer Energien und den Zukauf CO2-reduzierter Rohstoffe. Hier steht vor allem Aluminium als energieintensiver aber für die Herstellung der Sonnenschutz-Systeme zentraler Werkstoff im Mittelpunkt. Mehr Recyclinganteile und der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien bei der Produktion des Aluminiums sollen die CO2-Bilanz des in den Sonnenschutzsystemen eingesetzten Aluminiums optimieren.

Warema hat den CO2-Fußabdruck seiner drei gängigsten Sonnenschutzlösungen analysiert: Fenstermarkise, Raffstore sowie Rolladen. Dabei wurde die gesamte produktbezogene Wertschöpfungskette betrachtet, vom Rohstoff bis zur Entsorgung. Analysiert wurden dabei direkte und indirekte Emissionen am Produktionsstandort sowie indirekte Emissionen entlang der Wertschöpfungskette. Das Ergebnis: Die CO2-Emissionen der Sonnenschutzprodukte liegen zwischen 265 und 293 Kilogramm CO2e. Die Fenstermarkise zeigte im Vergleich den geringsten, der Rolladen den höchsten Ausstoß. In allen Fällen sorgen die zugekauften Rohstoffe, besonders das Aluminium, für den Löwenanteil der CO2-Emissionen und schlagen sich mit bis zu 90 Prozent der Gesamtemissionen zu Buche. Warema entschied deshalb, vermehrt CO2-reduziertes Aluminium einzukaufen und dadurch die Bilanz des Sonnenschutzes noch weiter verbessern.

Des Weiteren zeigte die Analyse: Den CO2-Emissionen steht das Einsparpotenzial während der Nutzungsphase gegenüber, das bis zu 28 Mal höher ist als der CO2-Ausstoß. Eine Beispielrechnung soll das verdeutlichen. Sie bezieht die potenzielle CO2-Einsparung auf einen 128 Kubikmeter großen Raum in einem Nichtwohngebäude mit 70 Prozent Fensterfläche auf der Westseite. Festgelegt wurde eine aktive Kühlung mit 22 Grad Celsius sowie die Nutzungsdauer des Sonnenschutzes mit 20 Jahren oder 10.000 Lastwechsel.

Die Berechnungen erfolgten mit einem Tool der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle (RTG). Demzufolge kann die Fenstermarkise bis zu 7.297 Kilogramm CO2e einsparen, ein Raffstore bis zu 5.834 Kilogramm und ein Rolladen immerhin noch bis zu 3.931 Kilogramm. Damit liegt das Potenzial für die CO2-Einsparung selbst beim Rolladen noch 13-mal höher als der CO2-Ausstoß über den gesamten Lebensweg betrachtet. Das zeigt deutlich: Ein außenliegender Sonnenschutz ist wichtig für die nachhaltige Energieeffizienz eines Gebäudes.

Zertifikate für Green Buildings

Der Nachhaltigkeitsfaktor stellt mittlerweile ein wichtiges Bewertungskriterium für Gebäude dar, was sich in der steigenden Zahl von Zertifikaten widerspiegelt. Es ist allerdings nicht ganz einfach, die Orientierung bei den gängigen Vorgaben und Zertifikaten zu behalten. Verarbeiter stehen sehr oft den Anforderungen gegenüber, nachhaltige Ausschreibungen zu erfüllen, um wettbewerbsfähig und zukunftssicher aufgestellt zu sein. Die wichtigsten Zertifikate sind nachfolgend angeführt und kurz erklärt.

Grundlage für nachhaltiges Bauen

Die drei Buchstaben EPD stehen für die englische Bezeichnung Environmental Product Declaration. Eine EPD beschreibt Baustoffe, Bauprodukte oder Baukomponenten im Hinblick auf ihre Umweltwirkungen auf Basis von Ökobilanzen sowie ihre funktionalen und technischen Eigenschaften. Diese quantitativen, objektiven und verifizierten Informationen beziehen sich auf den gesamten Lebenszyklus des Bauprodukts. Deshalb bilden EPDs eine wichtige Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken. So lässt sich mittels EPD etwa der Beitrag der Bauprodukte zur Energieeffizienz oder zu weiteren Aspekten nachhaltiger Bewirtschaftung eines Gebäudes darstellen. Die international anerkannten EPD bilden somit einen wichtigen Eckpfeiler für die Gebäude-Zertifikate von Breeam, DGNB und Leed.

Britische Zertifizierung

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (Breeam) nennt sich das älteste und sehr weit verbreitete Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen, das 1990 in Großbritannien entwickelt wurde. Breeam vergibt nach einem einfachen Punktesystem in zehn Beurteilungskategorien ein Gütesiegel in sechs Abstufungen. Die Kriterien berücksichtigen Auswirkungen auf globaler, regionaler, lokaler und innenräumliche Ebene. Das britische System beurteilte ursprünglich die Phasen von der Planung über die Ausführung bis hin zur Nutzung. 2008 erfolgte eine umfassende Novellierung, die nun den gesamten Lebenszyklus berücksichtigt und auch eine veränderte Gewichtung der Umweltauswirkungen und zwingend erforderliche Punkte einführt.

DeutscheS Zertifikat

Seit 2009 vergibt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ihre Auszeichnung für die Nachhaltigkeit von Bauwerken. Mit der Entwicklung eines eigenen, deutschen Zertifikats sollten Lücken bestehender Systeme geschlossen und weitere Qualitätskriterien eingeführt werden, die auch deutsche Normen und Regelungen berücksichtigen. Das System basiert auf einem lebenszyklusorientierten Nachhaltigkeitsansatz, mit dem die Gesamtperformance des Projekts bewertet wird. Neben den ökologischen Aspekten bezieht das DGNB-Zertifikat auch ökonomische und soziokulturelle Themen ein – also alle drei Säulen der Nachhaltigkeit. Außerdem berücksichtigt es regionale Besonderheiten und Baustoffe. Bereits um die unterste Zertifizierungsstufe zu erreichen, müssen Gebäude deutlich mehr als die gesetzlichen Standards erfüllen.

2020 hat die DGNB eine neue internationale Version des Zertifizierungssystems für Neubau-ten veröffentlicht, das die jeweiligen lokalen Anforderungen und Gegebenheiten berücksichtigt. Die bisherige Version stammt aus dem Jahr 2014 und wurde speziell für Büro- und Verwaltungsgebäude entwickelt. Das neue, erweiterte Zertifikat gilt nun für neun verschiedene Gebäudenutzungen wie Wohnen, Büro, Handel, Logistik, Industrie, Hotel oder Bildung. Das DGNB-System bewertet keine einzelnen Maßnahmen, sondern die Gesamtperformance eines Gebäudes.

Zertifikate aus Amerika und Kanada

Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) nennt sich das US-amerikanische Klassifizierungssystem für nachhaltige Gebäude. Es wurde bereits 1998 auf Basis des britischen Zertifizierungssystems Breeam entwickelt. Seit 2002 ist die Zertifizierung auch in Kanada möglich. Dort wurden die Vorgaben des amerikanischen Systems übernommen und im Detail auf die klimatischen Verhältnisse, üblichen Bauweisen und Gesetze des Landes angepasst. Allerdings ist die Bewertung von Schulen, Einzelhandel, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mit Leed Canada noch nicht möglich. Die Bewertung von Gebäuden erfolgt durch Punktevergabe für einzelne Kriterien. Die Summe der erreichten Punkte entscheidet, wie das Bauwerk bei der Zertifizierung eingestuft wird. Leed bezieht sich auf alle Phasen des Lebenszyklus.

Leed ist das weltweit meist verbreitete Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen und grundsätzlich für alle Gebäudetypen anwendbar. Der große Vorteil ist eine weltweite Vergleichbarkeit für Investoren, daher ist diese Zertifizierung auch für zahlreiche Unternehmen ein Baustein ihrer CSR-Politik (Corporate Social Responsibilty). Für die Einführung und stetige Weiterentwicklung des Systems sind der United States Green Building Council mit Hauptsitz in Washington und der Canada Green Building Council mit Hauptsitz in Ottawa verantwortlich. Bewertet wird mit den Auszeichnungsstufen: Zertifiziert, Silber, Gold und Platin. //